|

| 돌아서는 내 눈에 신기루처럼 바다가 보였다. |

서울역에서 고향 친구를 만나기로 한 날이었다. 설레는 마음으로 일찌감치 서울역에 도착해 친구를 기다리는데 연락이 왔다. 급한 일로 못 온다는 것이다. 나는 친구를 위해 오후를 완전히 비워 놓은 상태였다. 자유는 늘 외로움을 동반한다. 그리고 질문하게 한다. ‘어디로 가야 하나?’ 난 버릇처럼 휴대폰을 꺼내 이름을 하나씩 훑어 내려갔다. 그러나 수많은 이름 중에 지금 내게로 와 줄 사람은 한 사람도 없었다. 나는 가을바람처럼 쓸쓸해졌다. 내 전화번호도 누군가에게 그렇게 저장되어 있을지도 모른다는 생각에.

서울역을 나오다 4호선을 보았다. 평상시엔 보이지 않던 행선지가 번쩍! 눈에 들어왔다. 오이도행! 더구나 4호선은 푸른색으로 칠해져 파도치고 있었다. 나는 군대 간 애인을 처음 면회 가듯 설레었다. 사실 오래전부터 나는 오이도에 가보고 싶었다. 이름만 들어도 갈매기 울음소리가 들리는 곳. 더구나 서울역에서 1시간 20분 거리에 존재하는 바다라니! 친구 대신 바다를 보게 된 나는 갑자기 신바람이 났다.

끝도 없이 많은 정거장과 낯선 마을을 지나서야 오이도역에 도착했다. 오랜만에 바다를 만난다는 해방감에 출구로 나가다 말고 역사 창문에 붙어 마을을 바라보았다. 그러나 눈에 들어온 건 차들이 세워진 넓은 주차장과 회색빛 아파트뿐이었다. 숨을 깊이 들이마셨지만 어디서도 해풍은 불어오지 않았다. 나는 밖으로 나와 두리번거리다 길가에 앉아 채소를 팔고 있는 할머니에게 물었다.

“오이도 바다는 어디 있나요?”

할머니는 나를 바라보지도 않고 말했다. “바다는 여기 없어! 버스 타고 더 가야 혀.” 할머니는 많은 사람들이 여기 와 오이도를 찾는다고 했다.

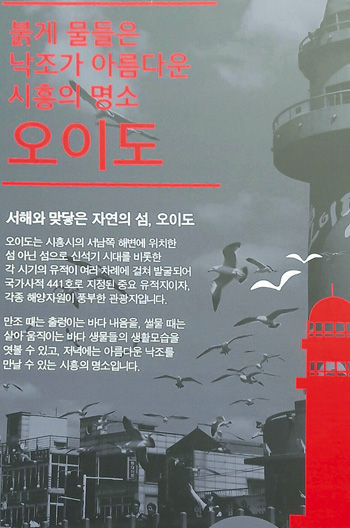

나는 망연히 한여름 땡볕 아래 땀을 흘리며 서있었다. 버스를 타고 다녀오기엔 늦은 시각, 나는 망설이다 돌아섰다. 그 순간 내 눈에 신기루처럼 바다가 보였다. 붉은 노을 속으로 등대가 보이고 갈매기가 끼룩거리며 날아다니는 오이도! 그것은 역 앞 광고판에 그려진 바다 풍경이었다. 오이도엔 바다가 없었다. 그 대신 광고가 있을 뿐이었다.

돌아오는 차 안은 종점이라 한산했다. 지쳐서인지 잠깐 졸다 눈을 뜨니 건너편에 늙고 초라한 아저씨 두 분이 앉아있었다. 막노동을 하는지 도시락 가방을 잡은 구부러진 손마디는 펴질 것 같지 않았고 힘겨운 삶이 훤히 비치는 주름진 얼굴을 보니 웃을 일이라고는 전혀 있을 것 같지 않았다. 그런데 한 사람이 검지를 들어 옆 사람 눈앞에 디밀었다. 가시가 박힌 걸 빼지도 못하고 일하다 온 모양이었다. 옆 사람은 자세를 바꾸어 몇 번인가의 헛손질 끝에 겨우 가시를 빼내었다. 그리고 그걸 상대방의 눈앞에 내밀었다. 그리고 둘이는 전철 안이 환하도록 웃었다.

순간 조마조마하던 내 마음속에서도 무언가 쑥! 뽑혀 나갔다. 손에 잡히지 않는 것을 찾아 먼 길을 돌아온 내게 그들은 말했다. 손톱 밑의 가시만 없어도 인생은 웃을 수 있는 거라고. 나는 모파상의 말을 떠올리며 떫은 감처럼 웃었다. 인생이란 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 슬픈 것도 기쁜 것도 아니다.

〈김금래 / 시인〉

|