|

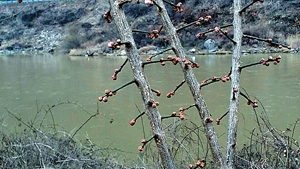

| 벙어리 삼년 귀머거리 삼년, 긴긴 겨울 지나 벼르고 별러 꽃봉오리를 매단 홍매화. |

이른 봄날 남쪽으로 달려가는 기차를 타면 흥겹고도 서러운 남도창 가락이 들려온다. 눈이 멀어서야 소리를 득음하는 소리꾼 같은 봄, 봄이 찬란한 건 혹독한 겨울을 견뎌냈기 때문이다. 아픔 없는 봄은 없다. 섬진강을 찾아가는 길, 뽀얗게 번지는 아지랑이에서도 몸살을 앓아낸 몽롱함이 느껴졌다.

나는 섬진강을 좋아한다. 그래서 늘 생각했다. 섬진강을 만나러 갈 땐 강물 같은 기차를 타고 가리라고. 은빛 모래밭에 앉아 맑은 물에 손을 담그고 강물의 노래를 들으리라고. 내가 섬진강을 못 잊는 건 MT갔을 때 강가에서 별을 보며 밤을 새운 추억 때문이다. 그러나 설레며 달려간 곡성엔 섬진강이 없었다. 그래서 다시 증기기관차를 타고 가정역으로 갔다. 꿈에 그리던 섬진강, 그러나 나의 환상은 무참히 깨졌다. 관광객을 위해 놓인 구름다리 아래로 급히 흐르는 황톳빛 강물. 더욱 황당한 것은 강가엔 접근금지였다. 섬진강은 225km의 긴 강인데 지형적인 상황을 고려하지 않고 무조건 달려왔으니 누굴 원망하겠는가?

나는 도둑고양이처럼 두리번거리며 남의 밭으로 들어가 강 쪽으로 최대한 가까이 다가갔다. 반갑게도 홍매화 몇 그루가 피어있었다. 겨울 강바람을 견딘 꽃봉오리는 상처에 생긴 딱지처럼 딴딴했다. 강기슭엔 백로가 서있었는데 긴 발목에 감기는 물살이 비단처럼 매끄러웠다. 나는 웃음이 났다. 먼 길을 달려와 남의 밭고랑에 쭈그리고 앉아 이게 무슨 꼴인가? 나는 내가 쓴 시 〈누워 우는 돌〉을 강물에게 들려주었다.

“바람이 꽃나무를 밀고 가는 섬진강변/ 강물은 제 줄기 따라가기 바쁘고/ 물가엔 수많은 돌들이/ 몸 비비며 자갈자갈 물소리를 낸다

때론 설핏 젖기도 하지만/ 이내 휘돌아가는 그리운 물비린내/ 곁에 누워서도 몸 담그지 못하는/ 둥글거나 모나거나 깨어진 돌멩이들/ 모래 섞인 강가에서 한쪽 몸을 덥힌다

가지 떠난 매화 꽃잎/ 자갈밭 뒤채어 강으로 갈 때/ 작은 돌 하나 힘껏 강물에 풀어준다/ 강물도 우는 것일까 풍덩!/ 가다가 멈추어 흔들 제 몸을 추스를 때”

돌아오는 길엔 비가 내렸고 단체로 놀러 온 할머니들이 기차가 들썩거리도록 노래하며 춤을 추기 시작했다. 이방인은 나 하나뿐. 구석자리에 앉아 할머니들을 바라보노라니 방금 본 매화나무가 떠올랐다. 그 나무도 벙어리 삼년 귀머거리 삼년, 줄줄이 자식 키워 내고 벼르고 별러 모내기하기 전에 한번 놀아보자고 꽃봉오리 달고 강가에 서있었던 건 아닐까.

할머니들은 이제 가면 또 언제 오겠냐는 듯 창밖 구경하랴 춤추랴 노래하랴 목에 핏줄이 선다. 주름진 얼굴과 굽어진 손가락 마디를 보니 엄마의 목소리가 들린다. 소설을 써도 몇 권은 쓸 거라던, 이제는 사라진 엄마.

기차가 멈추자 할머니들은 조용해졌다. 〈굳세어라 금순아〉란 뽕짝도 끝났다. 할머니 한 분이 내게로 와 손을 잡고 말했다 “우리가 만날 일만 허다가 나와서 빨리 놀아부러야 혀서 시끄러웠응께 이해하소 잉!” 그렇게 나는 섬진강을 만나고 굽이굽이 내게로 흘러온 징하고 아름다운 소설책 몇 권 읽고 돌아왔다. 아 또 봄이다!

〈김금래 / 시인〉

|